山梨県富士河口湖町

2022.01.24

日本各地のナビゲーターが、その土地に暮らす人たち(ふるさとLOVERS)からお聞きした「100年先に残したいもの」をご紹介するコーナー。今回「100年先に残したいもの」を紹介するのは、ふるさとLOVERSを運営する株式会社JTBの社長・山北 栄二郎です。

九州最大の都市・福岡県福岡市。江戸時代から明治初頭、その中心部を流れる那珂川(なかがわ)を境に西側は城下町「福岡」、東側は商人のまち「博多」として栄えました。のちに統合して今の福岡市へと発展を遂げますが、那珂川の東は「博多区」としてかつての名を残します。

そんな博多区は九州一のターミナル駅・博多駅や中洲の屋台街を有し、福岡にゆかりがない方の中には福岡市全体を「博多」と呼ぶほど、そのイメージは色濃いもの。今回ご紹介する「100年先に残したいもの」は、博多区のなかでも寺院や古い町並みが残るエリア博多旧市街に生まれ育った博多っ子を熱狂させるお祭りです。

「那珂川の川面にうつる中洲のネオン街、川沿いの屋台、櫛田(くしだ)神社…。癒やしがほしいときやワクワクしたいときに帰りたくなるのが、少年時代を過ごした博多のまちです」。そう話してくれたのは、株式会社JTB社長の山北 栄二郎さん。福岡生まれ、福岡育ちの生粋の博多っ子・山北さんが、今は遠く離れたふるさとを思い出すとき、強く心を揺さぶられるのが「博多祇園山笠」の思い出だといいます。

博多祇園山笠(以下、山笠)は、毎年7月1日〜15日に開催される奉納神事です。「山・鉾(ほこ)・屋台行事」のひとつとしてユネスコ無形文化遺産にも登録されています。

「勇壮な担ぎ手たちが博多の町を疾走する、豪快な山笠。祭りを締めくくる『追い山』は早朝にはじまるため、前夜から徹夜で過ごすんです。暗闇の中、町内の方が提灯を持って集まってきて、追い山の始まりを待つ。子どものころに山笠の日だけ許される夜の外出と、いつもと違うまちの不思議な雰囲気。その特別感が忘れられません」。

祭りの中心にあるのは、川端通商店街そばの「櫛田神社」。地元の人たちから「お櫛田さん」と呼ばれ、親しまれてきた博多の総鎮守です。

山笠は1241年に博多で病が流行し、疫病退散を祈願したことがはじまりといわれています。神事がはじまる7月1日には、福岡市内10カ所以上に高さ10〜15mもある観賞用の「飾り山笠(かざりやまかさ)」が登場。正面の「表」は武将や神話など歴史もの、逆の「見送り」は時事ネタやTV番組などのテーマで飾られることが多く、豪華絢爛なさまを見ようと多くの人が山笠を囲むのも博多の夏の風物詩です。

飾り山笠に比べると高さはないながらも、どっしりと勇壮な姿を見せるのが「舁き山笠(かきやまかさ)」。飾り山笠は設置することで奉納となるのに対し、舁き山笠はその名の通り人々が舁いて櫛田神社まで運び奉納します。

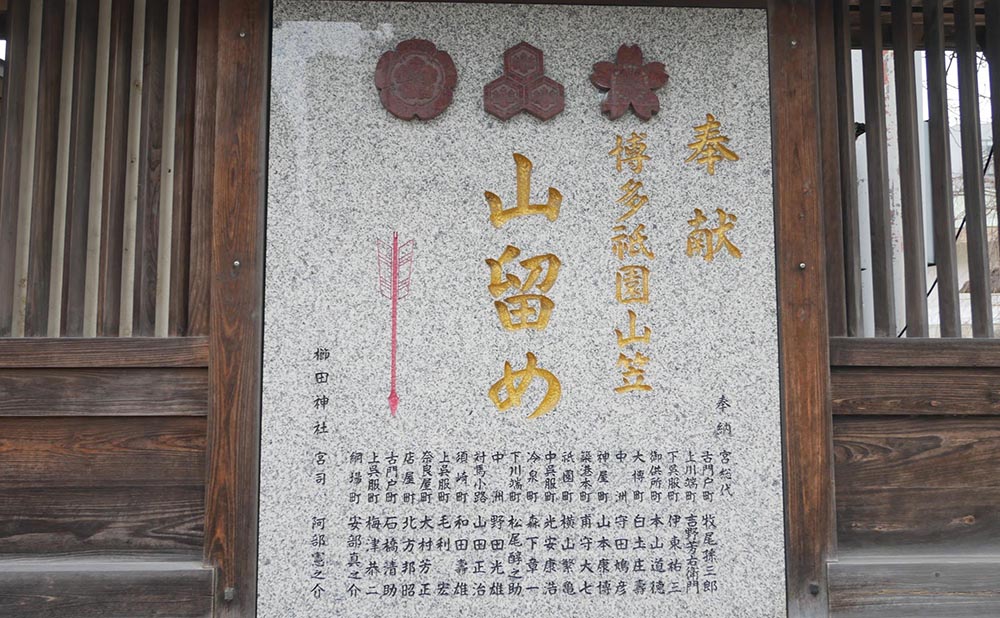

奉納神事「追い山」は、7月15日の朝4時59分からはじまる祭りのフィナーレ。町割りしてできた「七流(ななながれ、流はグループの単位)」と呼ばれる7つの流が、「山留め」と呼ばれる地点から、櫛田神社まで舁き山笠を奉納する「櫛田入り」でタイムを競い、会場は声援と熱気に包まれるのです。

「博多のまちは、1年を通して山笠を中心にまわっとる。集まれば1年中、山笠の話をしよるばい」。そう笑って話してくれたのは、博多祇園山笠振興会の瀬戸浩隆(せとひろたか)さん。山笠の進行や管理を行う振興会に所属しながら、自身も七流のひとつ恵比須流に属しています。

さらに流に属する博多の男性陣は、櫛田入りに向け日々体力作りに励んでいるのだとか。「ひとつの流には400〜2000人ほどが所属しているのですが、櫛田入りの舁き手に選ばれるのは、26〜28人とまさに精鋭部隊。選ばれるためにジムに通い、夏が近づくと櫛田神社周辺でランニングを行う人も増えてくるんです」。

112mの距離をおよそ1トンの舁き山笠を舁いて、「オイサッ!オイサッ!」の掛け声とともに勢いよく走り込む櫛田入り。2019年は、西流が30秒31でこの年のトップ記録を残しています。舁き手は肩にタコができ、祭りの終わりには血が滲むこともあるといいますが、櫛田入りの舁き手に選ばれるのは、とても名誉なこと。そのために日々鍛錬を欠かさないのです。

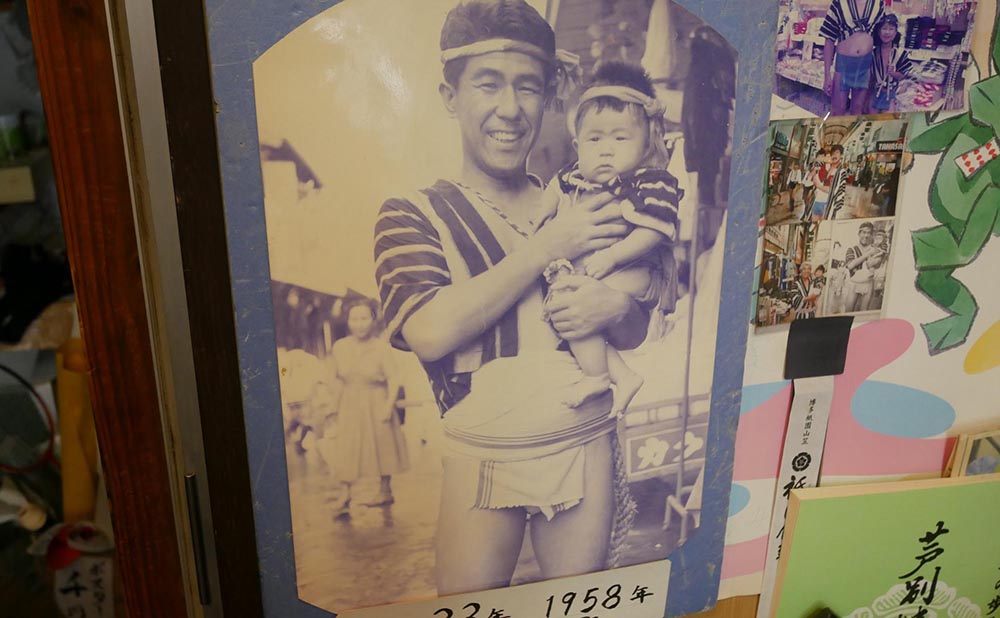

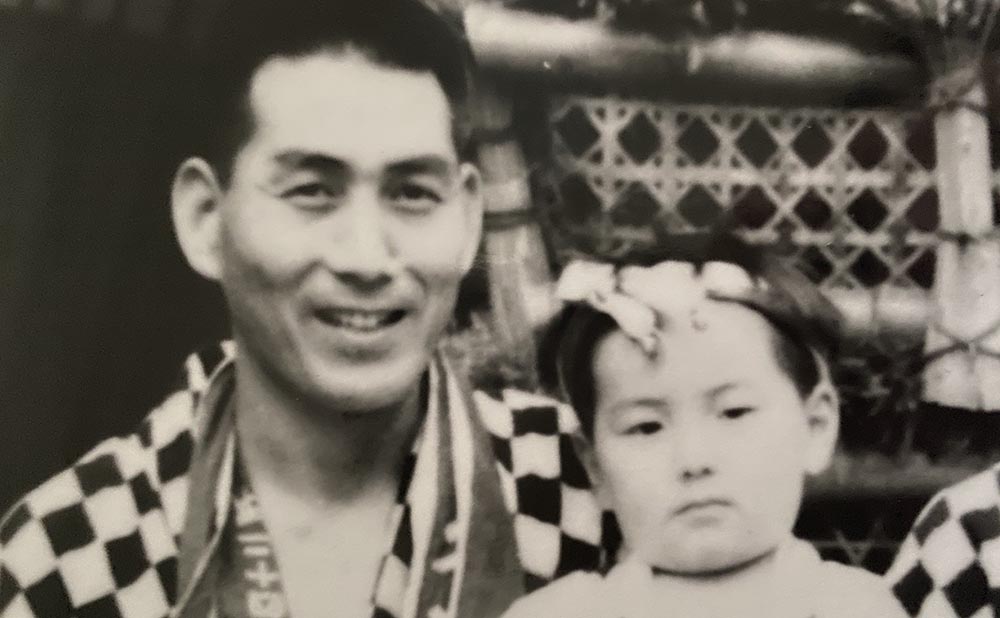

山笠を楽しみにしているのは大人ばかりではありません。流に属するまちの人たちは子どもが産まれたら、山笠期間中に法被を着せて写真を撮るのがお決まり。さらに小学生に上がれば「子ども山笠」に参加したり、舁き山笠を先導する先走りとして活躍したりと祭りを盛り上げます。

子どもたちが食べる給食では、山笠期間中にキュウリを出さないというユニークなルールも。これは、輪切りにしたキュウリの切り口が、山笠の祭神・祇園神(スサオノミコト)のご神紋(写真の神紋:右)に似ているため。さらに「博多小学校に赴任する男性の先生は、それぞれの流に振り分けられて、法被をきて山笠に参加してもらうんです」というから驚きです。

「子どもも年配者も、男も女も、一体となるのが山笠。780年の歴史があるからこそ、博多に生まれ暮らす限り、伝統を継承するべく踏ん張っていくものだと思うんです」と瀬戸さんは力強く話してくれました。

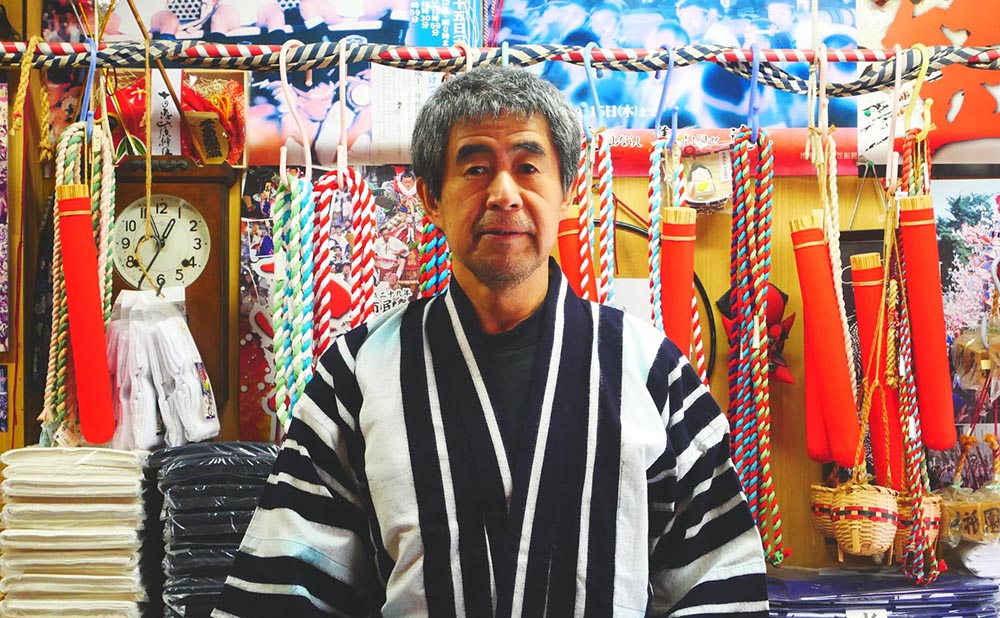

博多のまちでは、山笠を別の角度から支える方がいます。そのひとりが「山笠用品ハンダ」の店主・半田昭二さんです。

ハンダは、博多で唯一の山笠用品専門店。店内には舁き手に欠かせないアイテムで、半田さん手作りのかき縄をはじめ、普段は間近にみることができない山笠グッズが並びます。半田さんの祖父が明治時代にはじめたハンダは、祭りに参加する方はもちろん、山笠ファンも訪れる貴重な店です。

「山笠は博多の文化の中でも別格」と話す半田さん。店内には法被を着て親子で映る幼少期の写真が飾られています。

「博多の子どもは、山笠の中で育まれていくんです。子どもたちは山笠があれば集まり、中学生になれば”若手”と呼ばれる組織に入って、大人に混ざり山笠の仕事を覚えていきます。10代後半には舁き手として活躍し始めて、20代後半には運営を任される。だからこそ、博多のまちの人たちは子どもを大切にして、日々、見守っているんです」と教えてくれました。締め込みに水法被姿で繰り広げられる勇猛な山笠。荒っぽさすら感じるその姿の裏側にある、博多の人々の温もりが感じられます。

「博多の人々の思いがひとつになるのが山笠。祭り中心でまちも人も動いていて、山笠のある7月を節目に気持ちを入れ替えて頑張ろうと思えるんです」。取材のあと、推薦者の山北さんのその話がふと頭に浮かびました。博多で生まれ育った人にとって、山笠はお祭り以上の意味がある、まるで「魂」のような存在で、それぞれから語られる思いにこちらまで胸が熱くなります。

800年近く博多の人々に受け継がれてきた「博多祇園山笠」。次の夏は、その熱狂を間近で感じませんか。

開催情報はこちら

イベント名

博多祇園山笠

開催場所

櫛田神社(福岡県福岡市博多区上川端町1-41)ほか

電話番号

092-291-2951(博多祇園山笠振興会)

開催期間

7月1日〜15日 ※追い山は7月15日 4:59〜

施設情報はこちら

施設名

山笠用品 ハンダ

住所

福岡県福岡市博多区須崎町1-10

電話番号

092-263-1457

営業時間

10:00〜17:00 ※山笠前・期間中は時間を延長して営業

定休日

水曜 ※山笠前・期間中は無休

※施設に属する情報に関しましては、予告なく変更となる可能性がございます。ご訪問の際は各施設のホームページ等で最新の情報をご確認いただきますようお願いいたします。

九州支部 紙とWEBの編集ライター

戸田 千文

愛媛県出身、広島、東京での暮らしを経て、福岡で暮らすフリー編集ライターです。各地を転々としたおかげで、ローカルのおいしいモノ・楽しいコトに興味深々!

食いしん坊代表として、特にご当地グルメと地酒は無限の可能性を秘めていると感じます(笑)。首都圏と地方を結ぶ架け橋となるような仕事をしたいと奮闘中です。